Cani che spingono pulsanti parlanti

[Foglie sparse #95] Da TikTok alle pubblicazioni scientifiche: una storia di comunicazione interspecie (o forse no).

Buona domenica,

prima di tutto ringrazio chi la scorsa settimana ha festeggiato il mio ritorno dopo la pausa natalizia offrendomi un cappuccino su Ko-fi: il sostegno di chi legge questa newsletter è per me prezioso, non è solo un aiuto economico, ma un incoraggiamento a proseguire questo progetto. Grazie!

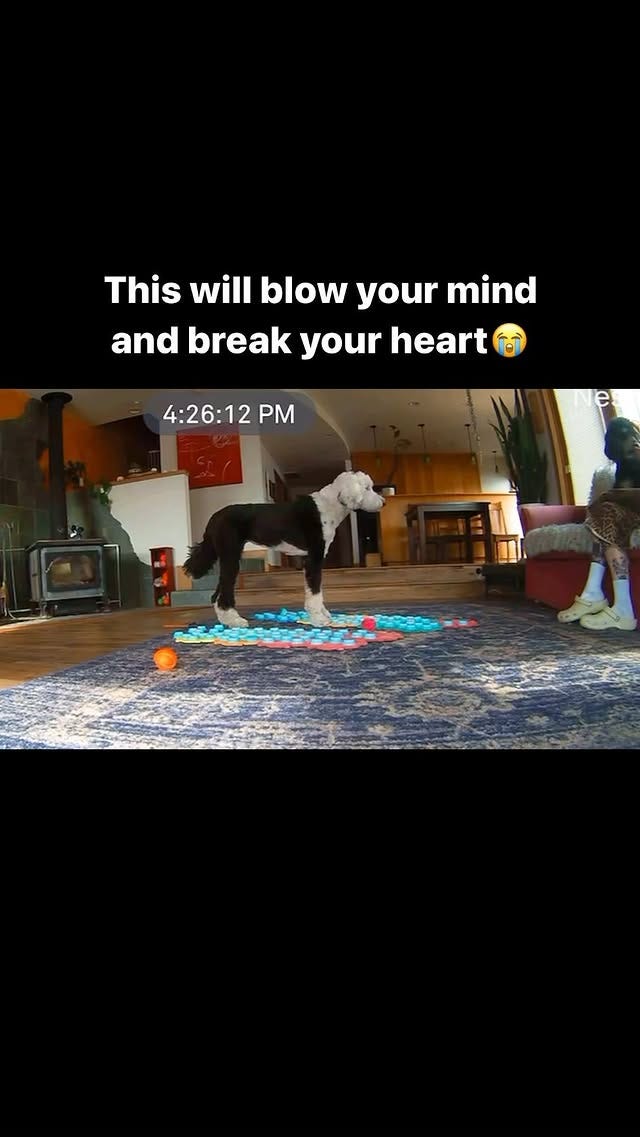

Ora veniamo a noi 😉 una manciata di mesi fa un mio amico mi ha inviato alcuni video tratti da un profilo TikTok, molto seguito, che ha come protagonista Bunny, una cagnolona di razza sheepadoodle.

L’animale sembra comunicare attraverso dei pulsanti che, una volta premuti, fanno sentire delle parole precedentemente registrate. La fonte della curiosità e dello stupore era legata a dei video che, in qualche modo, lasciavano intendere che Bunny esprimesse stati interiori, come paura o preoccupazione, traducendoli in combinazioni di parole presenti nella pulsantiera. Ho espresso subito il mio scetticismo e ora, grazie alla pubblicazione di ben due articoli scientifici sui cani che utilizzano questo strumento, posso raccontare a te e al mio amico qualcosa di più su questa storia.

Se ricevi Foglie sparse regolarmente e ti va di sostenere questo progetto, condividilo 👇

Stella, Bunny e la viralità sui social media

Tutto è cominciato nel 2018, con Christina Hunger e il suo cane Stella. Hunger è una logopedista e da anni lavorava con le tecnologie assistive per aiutare i suoi pazienti. Nello specifico, adoperava dispositivi di comunicazione alternativa e aumentativa (CAA), che servono per compensare le difficoltà di comunicazione e di utilizzo del linguaggio verbale di bambine e bambini, usando forme diverse dalla lingua parlata. Un esempio sono le tabelle di comunicazione, un insieme di immagini che rappresentano nomi, oggetti, persone, aggettivi, emozioni, gesti e attività, usate per permettere di comunicare a chi ha difficoltà o non può esprimersi con le parole.

La logopedista ha raccontato che aveva osservato in Stella molte delle abilità comunicative che i piccoli umani posseggono prima di iniziare a parlare. È stato allora che ha pensato di utilizzare i dispositivi CAA per insegnarle a comunicare con vocaboli umani. Stella utilizzava una pulsantiera composta da tasti circolari, ognuno dei quali emetteva una parola quando veniva premuto. Il primo pulsante utilizzato è stato quello collegato alla parola “fuori”: la cagnolina in poche settimane aveva imparato a premere regolarmente il pulsante per farsi portare a passeggio.

Il blog di Christina Hunger sui progressi di Stella divenne virale e altri compagni umani di cani iniziarono a sperimentare l’utilizzo della pulsantiera. Le loro foto e video a loro volta divennero virali, mostrando i propri animali alle prese con questo nuovo oggetto. Uno dei profili divenuto più celebre è stato quello di Alexis Devine e di Bunny, la sua sheepadoodle.

Chi ha incrociato i contenuti dei profili su TikTok e Instagram di Devine è rimasto colpito dai video come quello qui sopra, in cui si sottointende che Bunny esprima stati interiori, concetti astratti.

Quando il mio amico mi ha inviato i link, la mia prima reazione è stata passare in rassegna tutti i tranelli di questi video, ad esempio la scelta di mostrare ai follower ciò che potesse confermare la capacità del cane di comunicare nel linguaggio umano con la pulsantiera. Magari ci sono stati tantissimi altri momenti in cui Bunny ha giocato con i pulsanti senza mostrare particolare volontà di dire qualcosa e Devine ha pubblicato quell’episodio rarissimo in cui tutto sembra confermare che Bunny stia usando le parole registrate per esprimersi.

Un altro problema molto conosciuto in ambito di comportamento animale è l’effetto Clever Hans. All’inizio del XX secolo un cavallo di nome Hans attirò l'attenzione globale: era descritto come il primo e più famoso animale parlante e pensante. Hans risolveva calcoli e rispondeva a domande toccando numeri o lettere con lo zoccolo, ma alla fine si scoprì che il cavallo era in grado di dare la risposta corretta perché leggeva i piccolissimi e involontari segnali espressi dal corpo di chi lo interrogava. Allo stesso modo Bunny potrebbe aver utilizzato i pulsanti mossa da indizi del linguaggio del corpo di Alexis.

Last but not least, l’obiezione più semplice: il cane è stato addestrato per mostrare quel particolare comportamento nei video.

Se i social media sono spesso il regno della finzione, nella scienza ci dovrebbe essere posto solo per i fatti. E in questa storia si sono affacciati a un certo punto alcuni ricercatori interessati a comprendere il fenomeno.

Il terreno scivoloso dello studio sulla comunicazione tra animali non umani e umani

La storia dello studio sulla comunicazione tra animali non umani e umani tramite linguaggi umani è controversa: grandi protagonisti diventati celebrità e risultati contestati dalla comunità scientifica. Tra gli esempi più famosi ci sono Alex, il pappagallo cenerino protagonista di una ricerca trentennale sul linguaggio, condotta da Irene Pepperberg, e la gorilla Koko, di cui ho raccontato in una puntata di qualche anno fa1.

Insomma, al giorno d’oggi scienziate e scienziati sono molto cauti nell’affrontare questo tema. Tra gli studiosi prudenti c’era anche Federico Rossano, professore di scienze cognitive all'Università della California, a San Diego, che — complici le difficoltà di proseguire con le sue ricerche sugli scimpanzé a causa del Covid — nel 2019 decise, non senza esitazioni, di accettare la proposta di Leo Trottier di studiare l’utilizzo della pulsantiera per comunicare con i cani. Trottier, ex dottorando in scienze cognitive all’Università della California, è il produttore delle pulsantiere FluentPet, marchio registrato proprio con Alexis Devine2.

Nonostante qualche dubbio, Rossano si è fatto coinvolgere, grazie anche alla prospettiva di poter osservare un grande numero di animali e di evitare gli errori metodologici ed etici delle ricerche precedenti.

Cosa dice la ricerca?

Il primo studio è stato pubblicato su PLOS One nell’estate del 2024. Questi primi esperimenti mostrano che i cani addestrati a utilizzare le pulsantiere hanno risposto in modo appropriato a parole come "giocare" e "fuori", ossia hanno presentato comportamenti legati al gioco nel primo caso o all’uscita da casa nel secondo. I cani hanno risposto correttamente sia quando la parola è stata pronunciata dal proprio umano di riferimento, sia quando è stata emessa dal pulsante, premuto dal compagno umano ma anche da un ricercatore sconosciuto. Sono stati esperimenti condotti con una metodologia rigorosa, per garantire trasparenza e replicabilità. E con questo possiamo iniziare ad escludere l’effetto Clever Hans.

Questi primi risultati non dovrebbero stupirci più di tanto perché sappiamo già che i cani sono in grado di imparare parole e chiunque condivida la vita con un quattro zampe conosce la sua capacità di associare una parola a un comportamento.

Il secondo studio, pubblicato a dicembre 2024 su Scientific reports, ci porta alla fase successiva. Il numero di dati utilizzati, raccolti tra i compagni umani di cani che utilizzano la pulsantiera, è stato ampio ed è servito a dimostrare che gli animali esaminati utilizzano deliberatamente combinazioni di tasti, in maniera non casuale e non imitando i propri umani. Per capirci, alcuni cani combinavano i due tasti “voglio” + “cibo” per chiedere di mangiare e lo facevano in maniera autonoma.

Queste combinazioni si riferiscono soprattutto a tre ambiti: l’uscita fuori casa, il consumo di cibo e il gioco (e questo già ci dovrebbe dire qualcosa rispetto ad alcuni video condivisi da Alexis Devine, quelli su paure e stati d’animo espressi a suon di pulsanti da Bunny).

Gli stessi autori concludono nell’articolo:

Sebbene i dati attuali dimostrino che i cani possono premere i pulsanti in modo non casuale, non accidentale e non imitativo, rimangono dubbi sulla comprensione da parte dei soggetti delle etichette registrate in detti pulsanti. La questione di riferimento va oltre lo scopo del presente articolo, ma è comunque un argomento di indagine attuale con questa popolazione di cani. Una dimostrazione che i cani effettivamente associano in modo coerente e corretto particolari pulsanti con i loro risultati rilevanti (ad esempio, che si aspettano che la loro ciotola venga riempita dopo aver premuto “cibo”) è un prerequisito fondamentale – ma non una condizione sufficiente di per sé – per determinare se le pulsantiere possano offrire un mezzo praticabile per la comunicazione tra le specie.

E sul fronte scientifico, per ora, direi che è tutto.

Riconoscere l’anello di re Salomone

Chiudo il cerchio tornando ai video condivisi dal mio amico e lettore della newsletter. Quel tipo di contenuto lo ha colpito perché lasciava intendere che Bunny comunicasse nel linguaggio umano e in più lo adoperasse per esprimere degli stati d’animo. Un’ambiguità su cui probabilmente Alexis Devine gioca consapevolmente, come parrebbe ascoltando questo reel in cui risponde ai follower più scettici.

Devine giustifica il taglio dei suoi video perché registrazioni più lunghe allontanerebbero il pubblico e sembra non preoccuparsi dei messaggi in parte scorretti che potrebbero essere trasmessi: della scienza si occupano gli scienziati, che male può fare qualcosa di inesatto, se non portare chi mi segue a preoccuparsi del benessere dei cani? Con oltre un milione e mezzo di follower su Instagram, circa otto milioni e mezzo su TikTok e più di due milioni di pulsanti venduti, perché preoccuparsi del reale costo che i cani pagano a causa di una comunicazione vincente, ma poco etica?

Sebbene da un punto di vista scientifico sia interessante studiare questa potenziale forma di comunicazione, l’uso della pulsantiera è basata su un’idea che ci allontana dai nostri cani: ci dà l’illusione di parlare con loro e alimenta la nostra visione antropocentrica della relazione con gli altri animali. Sono loro che imparano il nostro linguaggio e non noi che approfondiamo il loro modo di esprimersi.

Affidare a una tastiera la costruzione del nostro rapporto con un animale e la conoscenza delle sue caratteristiche, della sua storia e delle sue emozioni, è mortificante.

Giocare insieme, affrontare nuove esperienze, fare attività all’aperto con altri cani e umani, rivolgersi a esperti di comportamento come educatrici ed educatori cinofili per saperne di più: questo probabilmente è il modo migliore per capire cosa i cani vogliono dirci.

La pulsantiera può essere un gioco per i momenti in cui siamo costretti a stare in casa, non l’anello di re Salomone3.

Ti lascio con un commento di Alexandra Horowitz, direttrice del laboratorio di cognizione del cane del Barnard College, intervistata a proposito dell’utilizzo della pulsantiera per un articolo del New York Times:

I cani fanno già così tanto per adattarsi alle nostre vite. Si inseriscono nei nostri orari. Devono chiederci se vogliono urinare. Socializzano secondo i nostri programmi. Camminano dove vogliamo camminare, al guinzaglio. Apparentemente, l’interesse nell’avere cani è che appartengono a un’altra specie. C’è qualcosa di sconosciuto in loro, ed è meraviglioso. Perché tendiamo a costringerli a indossare abiti e a parlare la nostra lingua?

Ricordati di invitare amiche e amici a iscriversi a questa newsletter. Potrai ricevere delle simpatiche ricompense ⬇️

Qualcosa da…

… leggere

📰 Gli articoli sull’uso della pulsantiera per cani e sugli studi scientifici dedicati a questo strumento pubblicati dal New York Times, Guardian e Washington Post;

a proposito di etica e immagini social, qui un mio articolo pubblicato su Il Tascabile.

… ascoltare

📱Uno dei reel dell’etologa Lorenza Polistena sul tema che ho trattato oggi in questa newsletter.

Per oggi passo e chiudo!

Buona giornata e alla prossima,

Alessia

Ai tempi scrivevo Foglie sparse su un’altra piattaforma, Revue, nel passaggio a Substack si è perso qualche link e parte della formattazione.

A questo punto immagino che anche tu abbia qualche dubbio sul conflitto d’interesse. Gli studi, però, non risultano finanziati dalla sua azienda.

Secondo la leggenda, l’anello di re Salomone è un oggetto magico che avrebbe permesso al sovrano di capire gli animali e parlare con loro. È anche il titolo di uno dei più celebri libri di Konrad Lorenz, uno dei fondatori dell’etologia.